La muerte de Abimael Guzmán no cambiará en el corto plazo –y probablemente tampoco en el mediano– el discurso dominante sobre el impacto de la insurrección senderista en este país. Antes que análisis anclado en conocimiento, ese discurso fue y es exorcismo basado en la maldición y el desprecio.

Ese divorcio del conocimiento abarcó todo el espectro político, desde la izquierda hasta la derecha. Hace pocas semanas, el excanciller Héctor Béjar recicló un argumento que fue casi lugar común en la izquierda en la primera parte de la década de los 80: que la insurrección senderista era una operación dirigida por la CIA para justificar la represión de la izquierda legal.

En la derecha de ese tiempo, Celso Sotomarino afirmaba que el senderismo era dirigido desde un portaaviones soviético anclado en el Caribe. El propio presidente Fernando Belaunde, exasperado ante lo que no podía entender, sostuvo que se trataba de una conspiración extranjera. ¿Qué otra cosa podía explicar el sabotaje a torres de transmisión eléctrica, a puentes, a fundos experimentales que tanto significaban en este país de recio territorio?

La ceguera cognitiva permeó también a las fuerzas de seguridad, salvo contadas excepciones, durante largos años. No se necesita releer a Sun Tzú para saber que en asuntos de vida y muerte, el precio del desconocimiento se paga con sangre.

En la mayoría de naciones ilustradas, el fin de un conflicto provoca una eclosión de historias, reseñas, monografías y memorias que termina de disipar la niebla intelectual de la guerra y permiten describir la verdad de sus hechos. En el Perú, en cambio, el empeño de los exorcistas por impedir el conocimiento ha sido inaudito e intenso.

En su muerte, Abimael Guzmán permanece tan desconocido como lo fue durante los años de la violencia y también luego de su prisión y condena. Si solo fue el “cabecilla sanguinario de la vesania terrorista”, ¿cómo explicar lo dura que fue la lucha contra el senderismo y la intrepidez, esfuerzo y talento que tomó vencerlo?

¿Qué hizo que estudiantes y profesores sin historial previo de violencia, asumieran como una necesidad de la Historia el perpetrar acciones de horrenda crueldad que supuestamente conducirían hacia un futuro justo a la humanidad? ¿Y qué llevó a gente materialista y atea a describir la prevista muerte propia como “el instante supremo de la entrega total al fuego purificador” frente a la mística presencia de “la jefatura”?

La rígida ortodoxia

Fue por la ideología extrema y su demostrada capacidad de alterar la conducta humana, especialmente cuando se trata de sistemas cerrados bajo el control vertical de un déspota filosófico. El poder del dogma supremo no se expresaba en la dictadura del proletariado sino en la dictadura de quien fue venerado por sus seguidores (y por él mismo también) como el primer filósofo de este mundo.

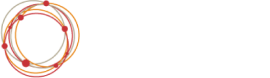

Abimael Guzmán fue un comunista de rígida ortodoxia; de la línea que, a partir de la obra fundacional de Marx y Engels, fue desarrollada por Lenin, por Stalin después y luego por Mao. Fue una línea que, pese a presentarse como continuación lógica y creativa de lo precedente, se realizó en cada caso mediante purgas enormes y masivas eliminaciones, sostenida en dos factores conjugados: un disciplinado partido comunista y el culto a la personalidad del líder máximo.

La ortodoxia leninista-stalinista afirmó que el materialismo histórico y el materialismo dialéctico eran los saberes que permitían una interpretación y comprensión plena de las leyes de la historia, de las sociedades, del universo. Leyes que, bien entendidas, permitían encauzar la evolución necesaria de las sociedades hacia las etapas superiores del “socialismo científico”, antesala del comunismo. Pero la interpretación certera de esas leyes precisaba de líderes absolutos con la capacidad de sincronizar la acción de su partido con el cumplimiento de las leyes de la historia.

Esa ortodoxia fue producto de la involución desde el marxismo original, heredero de la Ilustración, al despotismo de Stalin a partir de los años veinte del siglo pasado. Despotismo que, pese a las obvias contradicciones en su desarrollo, se convirtió en la corriente dominante del marxismo gracias a la creación de la Unión Soviética, la victoria contra los nazis en la segunda guerra mundial, el triunfo de Mao en China – junto con otras revoluciones también victoriosas, desde Tito en Yugoslavia, Ho chi Minh en Vietnam, Kim Il Sung en Corea, entre otros –. Esas realidades llevaron incluso a algunos de los más notables intelectuales del siglo pasado, a aceptar que el curso inevitable de la humanidad era el triunfo de la ideología comunista.

Eso puede sonar hoy a caricatura, pero hacia mediados del siglo pasado representaba para muchos el epítome de la eficacia puesta al servicio de la humanidad. ¿Las purgas, las muertes, las persecuciones? ¿De qué otra forma, respondían, se defendió a la Unión Soviética, se derrotó al fascismo y se logró (hasta el fin de la Guerra Fría) que más de un tercio del planeta estuviera gobernado por partidos comunistas?

Tal fue la formación que tuvo Abimael Guzmán. A diferencia de otros, que mantuvieron flexibilidad y tolerancia, él fue disciplinado, literal, ultraortodoxo y plenamente dedicado a imponer la revolución comunista en el país a través de la violencia.

En la Arequipa de mediados del siglo pasado, el entonces estudiante Abimael Guzmán fue influenciado por dos fuertes personalidades: el filósofo y catedrático Miguel Ángel Rodríguez Rivas; y el pintor Carlos de la Riva. Rodríguez Rivas inició su vida laboral como obrero de construcción civil y se educó a sí mismo con gran disciplina y ascética intensidad. Su grupo de devotos discípulos se llamaba “Hombre y Mundo”. Kantiano literal, Rodríguez Rivas inspiró el tema de la tesis de filosofía de Guzmán, sobre la teoría kantiana del espacio. Luego de varios años, Rodríguez Rivas fue catedrático del CAEM y tuvo, entre otros muchos alumnos, al general Clemente Noel, el primer jefe militar cuando entró la Fuerza Armada en Ayacucho, en diciembre de 1982.

Carlos de la Riva era un stalinista radical que, luego de la escisión en el movimiento comunista internacional entre la Unión Soviética y China, se alineó decididamente con el maoísmo.

Guzmán siguió el mismo curso poco después, ya desde Ayacucho, donde tuvo protagonismo en la escisión local entre maoístas y pro-soviéticos.

A mediados de los 60, su viaje a China, en pleno fermento de la Revolución Cultural, tuvo un efecto decisivo en Guzmán. Esa etapa de purgas desenfrenadas, perpetradas por jóvenes fanatizados en el culto a Mao, fue percibida por Guzmán nada menos que como un momento estelar en la historia de la humanidad. Regresó al Perú plenamente convencido de que la estricta corrección ideológica era indispensable para triunfar en la insurrección.

Pero no bastaba con tomar el poder. El camino al comunismo, en el Perú y el resto del mundo, sería jalonado por sucesivas “revoluciones culturales” algunas de cuyas purgas tempranas fueron padecidas poco después por otros dirigentes senderistas, como Luis Kawata.

Radical excepción

Desde la segunda parte de la década del sesenta, Abimael Guzmán se dedicó a preparar una insurrección maoísta en el Perú. En un continente que sufrió en casi cada nación alzamientos guerrilleros de inspiración cubana, la insurrección senderista fue una radical excepción. No solo no se parecía ni en métodos ni en forma a las otras organizaciones revolucionarias sino las despreciaba. Y las otras reciprocaban el sentimiento hacia Sendero.

Una organización que daba toda la importancia a la ideología y poca al armamento no parecía tener mayor futuro insurrecto. Esa fue una de las razones por las que pudo crecer por debajo del radar de las fuerzas de seguridad.

En 1976 murió Mao y la “revolución cultural” fue derrocada en China. Para Guzmán, eso no fue solo una traición sino la derrota del último bastión del socialismo. Con ello, Sendero se convertía en la nueva vanguardia de la revolución mundial y su jefe en “la cuarta espada” (luego de Marx, Lenin y Mao) gracias a su “pensamiento-guía” que eventualmente, siguiendo el escalafón de conceptos, se convertiría en “Pensamiento Gonzalo”.

Injerto forzado

En 1980, con ese “pensamiento” como arma principal, Sendero inició la insurrección violenta, justo cuando el Perú comenzaba una nueva etapa democrática luego de 12 años de gobierno militar. Fue la única insurrección maoísta en América Latina, injertada además a la fuerza sobre una realidad renuente. Aunque varias acciones iniciales (como los perros colgados con insultos a Deng Hsiaoping) parecían antes psiquiátricas que políticas, ocultaban una cuidadosa preparación, articulada en precisos esquemas estratégicos que encontraron a la sociedad peruana completamente desprevenida y sin defensas.

Los doce años siguientes fueron terribles, trágicos. Pueblos, comarcas, regiones enteras fueron asoladas por la violencia. Pese a sufrir tremendas bajas, Sendero creció en forma continua y aunque perdió territorios, ganó otros más. En la parte final de la guerra, luego de haber declarado la “paridad estratégica”, Sendero concentró esfuerzos en Lima. Desde la clandestinidad, con serios problemas de comando y control, Guzmán dirigía la insurrección convertido en un mito virtualmente religioso para los seguidores que lo consideraban invencible no por ser general sino filósofo. Aunque uno sospecha que para ellos, filosofía y magia resultaban indistinguibles.

Abimael Guzmán era la principal fuerza de Sendero y, a la vez, su mayor vulnerabilidad. Los senderistas sostenían que ni las acciones contrainsurgentes más sangrientas los habían debilitado. ¿Qué podía amenazarlo?

Respetos y desprecios

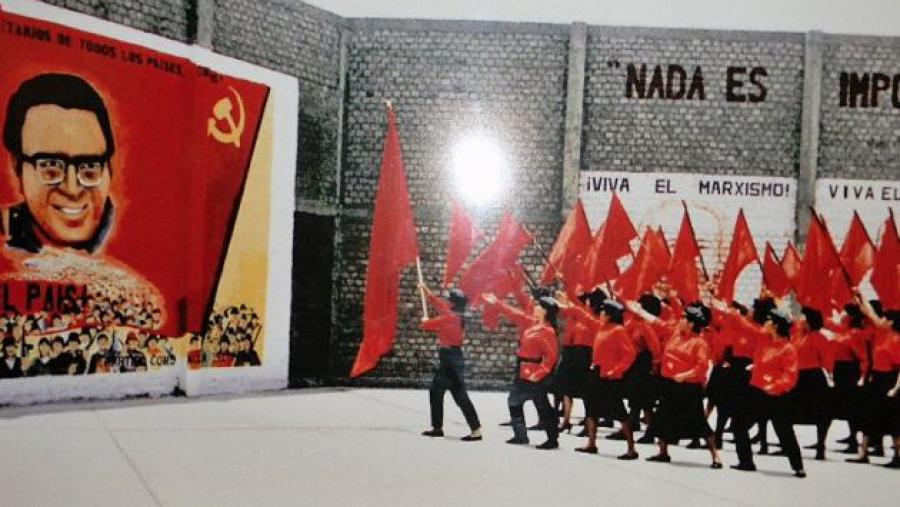

La respuesta llegó de un grupo pequeño de policías mal equipados pero extraordinariamente preparados en el conocimiento del enemigo senderista, que se organizaron para enfrentarlo en su terreno y vencerlo.

El entonces mayor de la policía, Benedicto Jiménez, no surgió de la nada. La Dircote (Dirección contra el Terrorismo) había cultivado un número limitado pero eficaz de policías que descubrieron temprano que para intentar vencer a Sendero había que conocerlo y para conocerlo había que leer y estudiar mucho. El coronel Javier Palacios fue uno de los principales pioneros en la estrategia del conocimiento en profundidad del enemigo.

Fue Jiménez, bajo la protección del general Fernando Reyes Roca y del entonces ministro del Interior, Agustín Mantilla, quien logró crear la pequeña y precaria unidad basada en la experiencia y la reflexión de años. El GEIN, dijo Jiménez a los policías que logró reclutar, como escribí en una serial publicada en La Prensa de Panamá en 1997 “…debía ser más astuto, más sutil, más rápido que el enemigo terrorista. Si Sendero Luminoso había logrado crecer camuflándose dentro de la población, utilizando la sorpresa y la astucia, el GEIN debería usar también el disfraz y la sorpresa contra Sendero”.

“Como ustedes saben”, prosiguió Jiménez, “los senderistas dicen despreciarnos estratégicamente y respetarnos tácticamente. Bueno, nosotros respetamos estratégicamente a los senderistas, porque son un gran peligro para nuestro país, pero los despreciamos tácticamente, porque estamos mucho mejor entrenados y somos más capaces que ellos. Nuestro objetivo es lograr un conjunto de victorias tácticas que nos puedan llevar a la victoria estratégica”.

Pero lo fundamental era combatir dogmas con principios, como escribí en esa serie. Dado “que su trabajo iba a ser duro y difícil, ante un enemigo que presumía habitar en un nivel moral superior, los detectives del GEIN debían estar convencidos de su propia superioridad moral y espiritual sobre el senderismo. “Nosotros defendemos” dijo Jiménez, “la vida, la libertad y la democracia”, contra quienes intentaban imponer una dictadura brutal. Cada acción del GEIN debía reflejar esa superioridad. Mientras que Sendero Luminoso dejaba una estela de miedo, destrucción y muerte tras de sí; los operativos del GEIN deberían emplear el mínimo de violencia, o ninguna, al actuar. Por eso, recalcó Jiménez, la disciplina interna del GEIN sería estricta. Quienes no estuvieran a la altura de sus exigencias, deberían abandonar la unidad de inmediato”.

La cadena de proezas investigativas que empezó en junio de 1990, con la intervención a la residencia en Monterrico y terminó con la captura de Guzmán, el 12 de septiembre de 1992, no fue resultado del azar sino de un trabajo talentoso y tenaz que consiguió con inteligencia y conocimiento lo que nadie se había acercado a lograr hasta entonces.

Al día siguiente escribí un artículo para Los Angeles Times, que intentaba explicar lo que esa captura significó. El arresto del rey-filósofo de Sendero, dije, (me traduzco del inglés) “tiene múltiples y profundas resonancias conceptuales. ¿Puede una estocada fulgurante implosionar el largo trabajo de hormiga mediante el que Sendero construyó su insurrección (a través de doce años de insurgencia armada y quince años previo de trabajo preparatorio)? […] Los contrapuntos conceptuales no terminan ahí. Si el segundo derrota a los años y la audacia a la deliberada planificación, el drama adicional fue dado por el hecho de que Sendero Luminoso era considerado un movimiento que remó contra la corriente de la Historia, y logró progresar contra la corriente. Un anacronismo militante que subyugó a la realidad; un desafiante stalinismo reencarnado que logró avanzar en un país herido. ¿Pudo todo esto desaparecer en un pestañeo? Mientras el profeta de Sendero –el que reclamaba interpretar las supuestamente inexorables leyes de la Historia– era observado en su estatura humana, abruptamente disminuida por la derrota, resultaba difícil no pensar si acaso este grupo de policías no solo había efectuado un arresto sino planteado una proposición filosófica: que el accidente es central en la Historia y que eventos singulares pueden desafiar e incluso alterar poderosas tendencias de progreso o regresión en los asuntos humanos”.

Adversidad definitiva

En esa hora y lugar, Sendero perdió la guerra. Guzmán, todo indica, lo supo de inmediato, aunque quizá tardó más en percatarse de que la adversidad era definitiva.

Antes, desde la oscuridad, Sendero proyectó letalidad y fuerza, que causaron no solo miedo sino un sentimiento de impotencia frente al peligro impredecible. De pronto una breve acción, con un solo disparo accidental, terminó con la amenaza. El temor se trocó en una furiosa demanda punitiva, sobre todo desde la ultraderecha.

Sin embargo, esa ultraderecha no protestó cuando Abimael Guzmán, persuadido por Vladimiro Montesinos, buscó negociar con el entonces recientemente golpista Alberto Fujimori un “acuerdo de paz”.

Guzmán escribió a Fujimori en junio y luego en septiembre de 1993, un año después de su captura, para conversar sobre “un acuerdo de paz cuya aplicación lleve a concluir la guerra que vive el país”. Con esa carta, Guzmán renunciaba posiciones defendidas agresivamente a lo largo de los años. Fujimori, recuerden, presentó esa carta como un trofeo en la Asamblea de las Naciones Unidas, a principios de octubre de ese año.

Días después, el 6 de octubre, Guzmán remitió una tercera carta a Fujimori, en la que elogió el golpe de Estado del 5 de abril de 1992 y, a pedido de Montesinos, alabó la supuesta “estrategia sistemática y coherente” que habría sido desarrollada a partir del golpe, “alcanzando reales éxitos, principalmente en la captura de cuadros y dirigentes, entre ellos nosotros, los firmantes”.

Al margen del intento de Montesinos de expropiar la hazaña del GEIN, la negociación rindió frutos y pudo haber logrado mucho más (rendición de quienes no habían abandonado las armas; y, sobre todo, rendición formal de Sendero Luminoso, petición de perdón al país por el inmenso daño ocasionado y juramento de no intentar volver jamás a la vía de las armas).

Pero una vez conseguido el efecto de propaganda que Montesinos y Fujimori buscaron, todo lo que quedó por un tiempo fueron algunos beneficios penitenciarios, recortados por los gobiernos democráticos a partir del dos mil. Por miedo a la gritería de la ultraderecha (antes ultracallada con Montesinos), ninguno de esos gobiernos terminó de negociar la rendición formal que, salvo el caso del VRAE, hubiera sellado el término definitivo de la insurrección senderista.

Con la muerte de Abimael Guzmán, ese paso ya no sucederá.

Por las razones básicas de humanidad que ellos no tuvieron; debe permitirse a su esposa, Elena Iparraguirre, velar su cadáver y despedir con él las cenizas de aquella supuesta guerra prolongada, que luego de matar lo que mató y herir lo que hirió, terminó en una real derrota prolongada que duró hasta que se acabaron los tiempos de la vida, sin poder cambiar los de la Historia.