A mediados del año pasado, en junio y julio, Chincha fue el epicentro de la mortandad por la peste en una nación abrumada por la agonía. El confinamiento seguía formalmente pero se resquebrajaba por todas partes. En los hospitales se concentraba la desesperación pero el aire no daba para gritar sino apenas para asfixiarse y morir.

La imagen quedó grabada en la memoria del trauma de esta nación.

Se supo menos de lo que siguió a ese desastre.

El gobierno del entonces presidente Martín Vizcarra había aprendido algo de los errores estratégicos de los primeros meses (que obedecían en buena medida, hay que recordarlo, a los desorientados consejos de la OMS). Las disposiciones iniciales de confinar a la gente, cerrar las postas médicas de atención primaria y pedirle a la población que permaneciera en casa hasta sentirse mal y solo entonces ir al hospital, fracasaron con tan rotunda gravedad, que en el momento de la explosión de contagios y de muertes, el gobierno ya iniciaba programas de movilización masiva de recursos para llevar atención médica temprana y apoyo alimentario a los sectores más afectados.

El más importante fue el Plan Tayta, que movilizó al Minsa, EsSalud, las Fuerzas Armadas, gobiernos regionales y locales, entre otros. Entraron en acción en Chincha desde fines de julio, bajo el siguiente escenario.

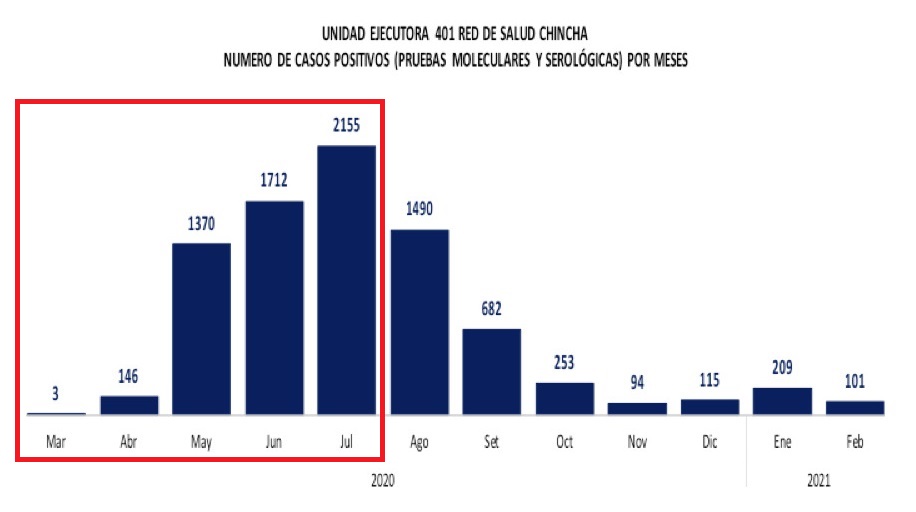

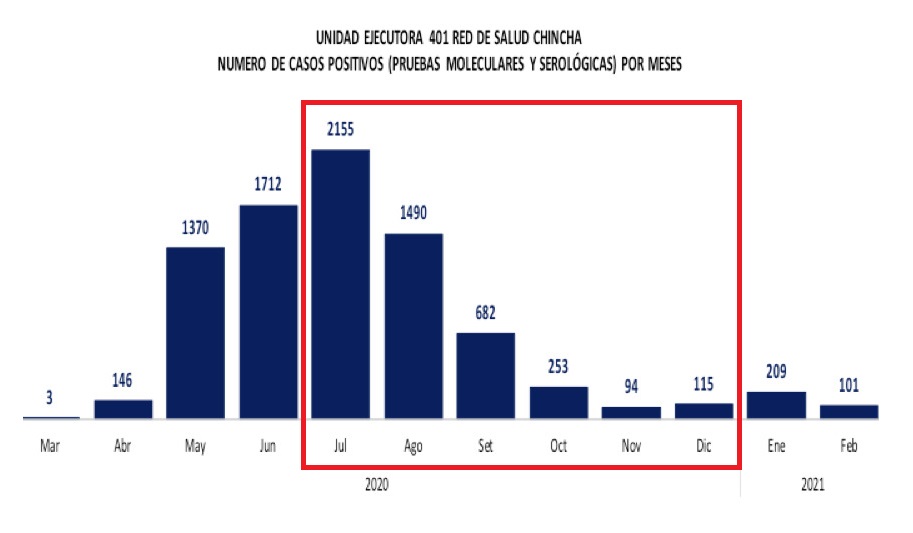

Este era el crecimiento en contagios en Chincha en la primera parte del 2020:

Y este el de las muertes por casos diagnosticados de Covid-19.

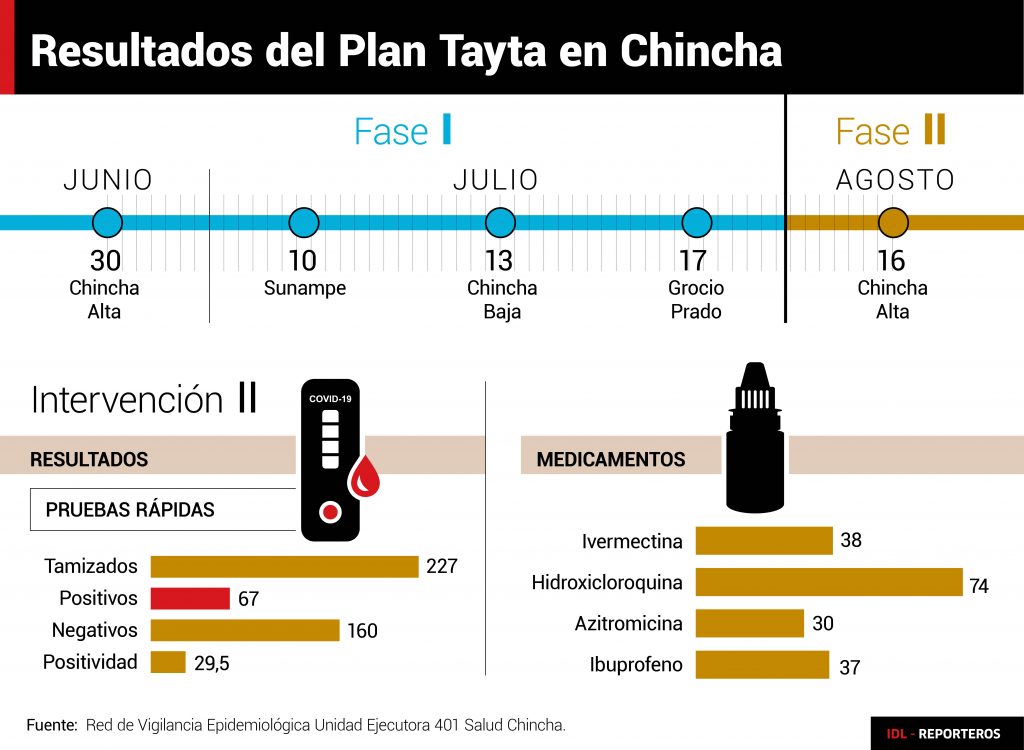

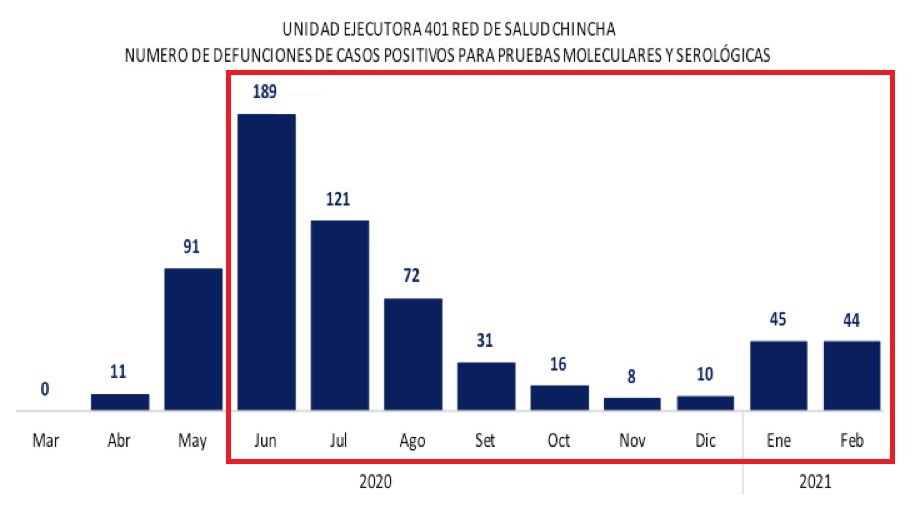

Entonces arrancó la movilización del Plan Tayta (que luego ha sido objeto de estudio como un caso paradigmático de movilización nacional para tratamientos primarios en zonas arrasadas por la pandemia). Tuvo dos fases con los siguientes resultados globales:

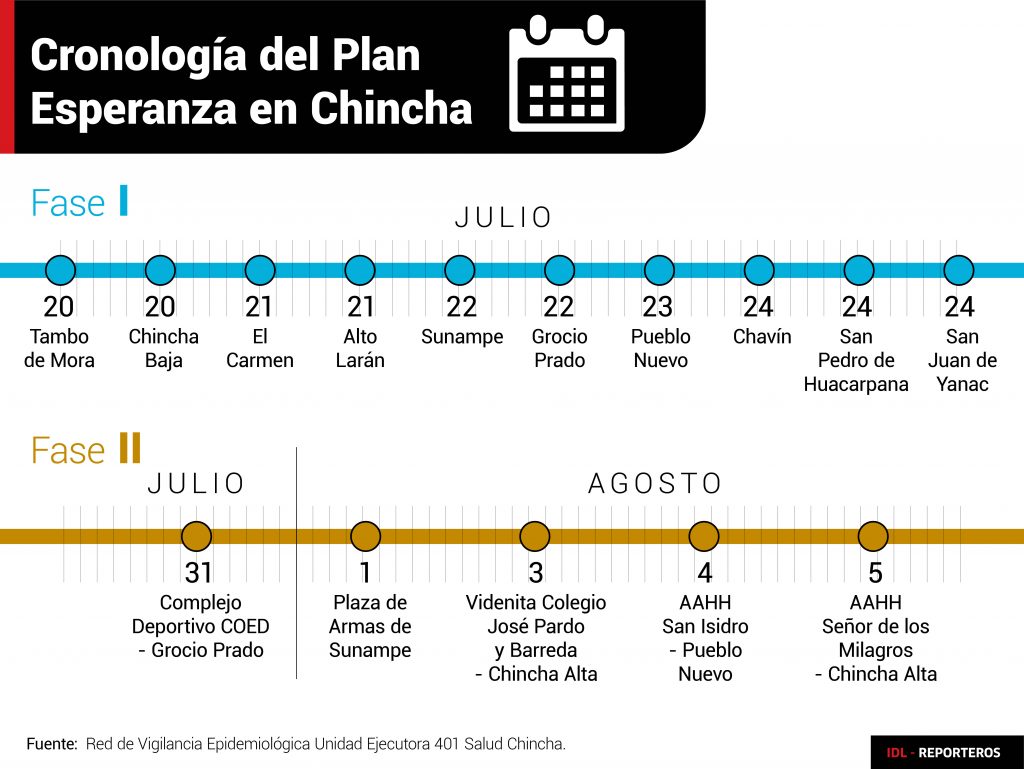

Simultánea y complementariamente, la dirección regional de salud lanzó el llamado Plan Esperanza, predicado también en una movilización intensa de recursos médicos para la proyección hacia la comunidad y el tratamiento primario. En la primera fase desplegó diez movilizaciones y en la segunda cinco movilizaciones:

Hubo una masiva distribución de medicamentos para el tratamiento del Covid-19 en su fase primaria, viral. El de mayor distribución fue la ivermectina, que tuvo, por la demanda, que elaborarse localmente.

Los resultados fueron prontos y dramáticos. Y si no convocaron, en el atolondramiento de esos meses, la atención nacional, sí fueron luego motivo de un importante estudio en Estados Unidos (el de J.J. Chamie) cuyo impacto internacional a través de la alianza de médicos del FLCCC, ha logrado ya cambios importantes en el papel de la ivermectina para el tratamiento del Covid-19, que, según se da de ver, son el preludio de otros quizá decisivos.

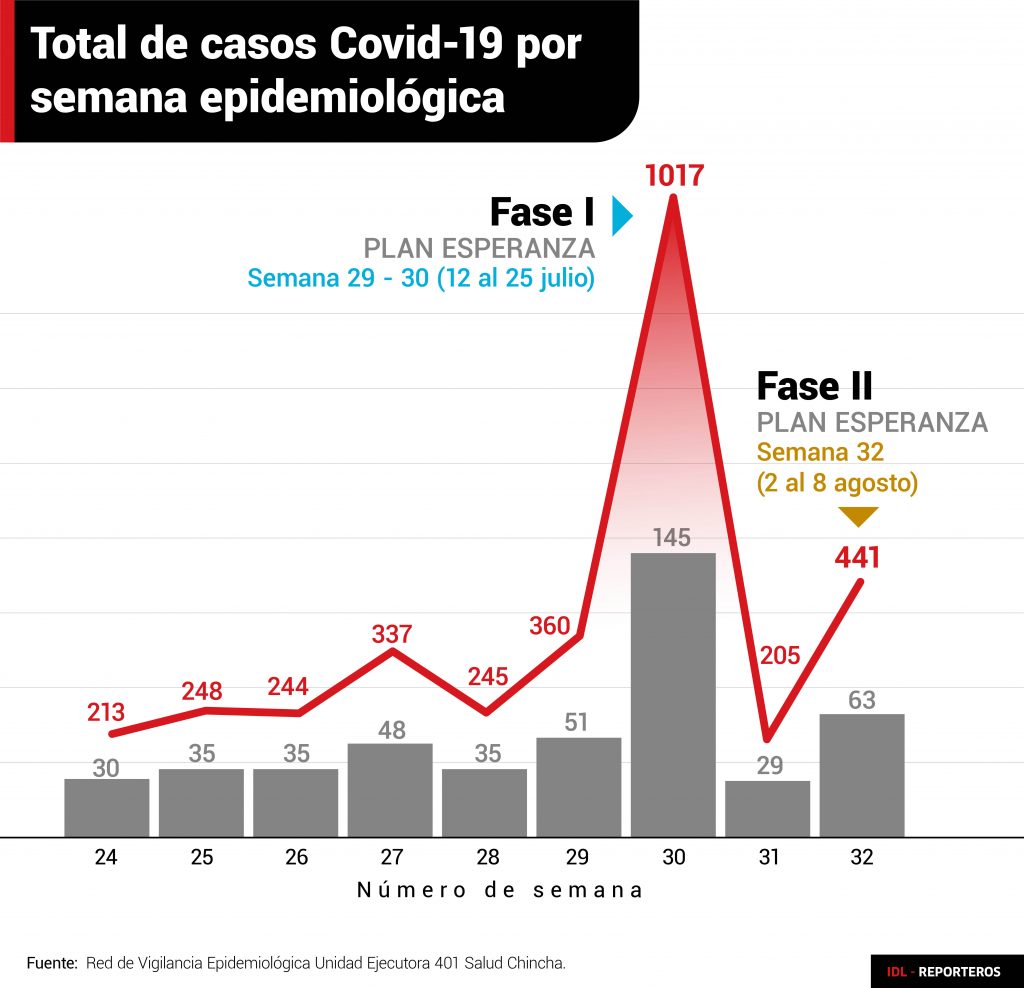

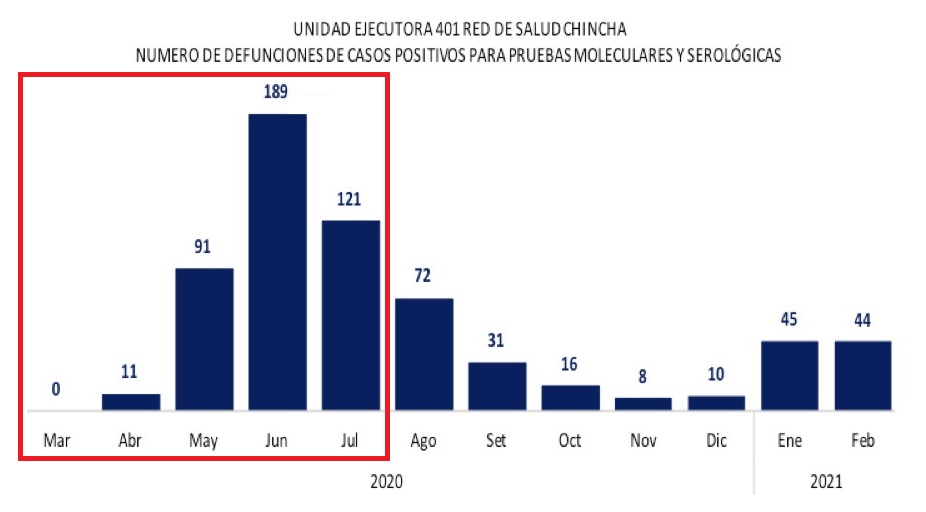

Los resultados fueron los siguientes:

La variación de casos detectados de infección por Covid entre el pico de julio y diciembre de 2020.

Y la variación del promedio de casos por semana (columna gris) contrastado con el “total de positivos por semana epidemiológica” (línea roja).

Y ahora veamos los cambios en el número de muertes por causa comprobada del Covid-19, desde los picos de junio y julio del año pasado, hasta la segunda semana de febrero.

Como se ve, en Chincha se logró uno de los mayores avances contra la epidemia del Covid-19. La estrategia fue la aplicación diligente y exhaustiva de una medicina de sentido común, con cooperación social, empleo pragmático de medicamentos baratos e inocuos que mostraron, cuando se los utilizó en el momento y la dosis adecuada, una gran eficacia.

Es obvio que si se hubiera perseverado con esa estrategia a nivel nacional, la plaga no estaría eliminada, pero sí bajo el suficiente control como para que la nación funcionara de manera virtualmente normal, asistiendo con tranquilidad y sin prisas ni desesperaciones, al proceso de vacunación.

El golpe de los viejos lesbianos se perpetró en los primeros días de noviembre. Poco después de su caída, se inició el gobierno de Sagasti que inicialmente no mostró interés en continuar con el Plan Tayta y mucho menos en distribuir ivermectina, por razones que aducían a una supuesta “ciencia”, probablemente oculta. Eso y las intensas movilizaciones sociales en Ica se chocaron con el comienzo de la segunda ola, la llegada de nuevas cepas y así, de repente, volvieron a aumentar los contagios.

Los supuestos “científicos” (¿cienciólogos quizá?) anti-ivermectina buscaron culpar del incremento de contagios a quienes recomendaban (como el científico y empresario Manolo Fernández) el uso profiláctico, y también el curativo, de la ivermectina. En esa construcción delirante de realidades, [que armó incluso la portada de un periódico] Chincha colapsaba, como en sus peores momentos, por una ola de contagios de enfermos a quienes de nada habría servido haber tomado ivermectina.

El hospital San José

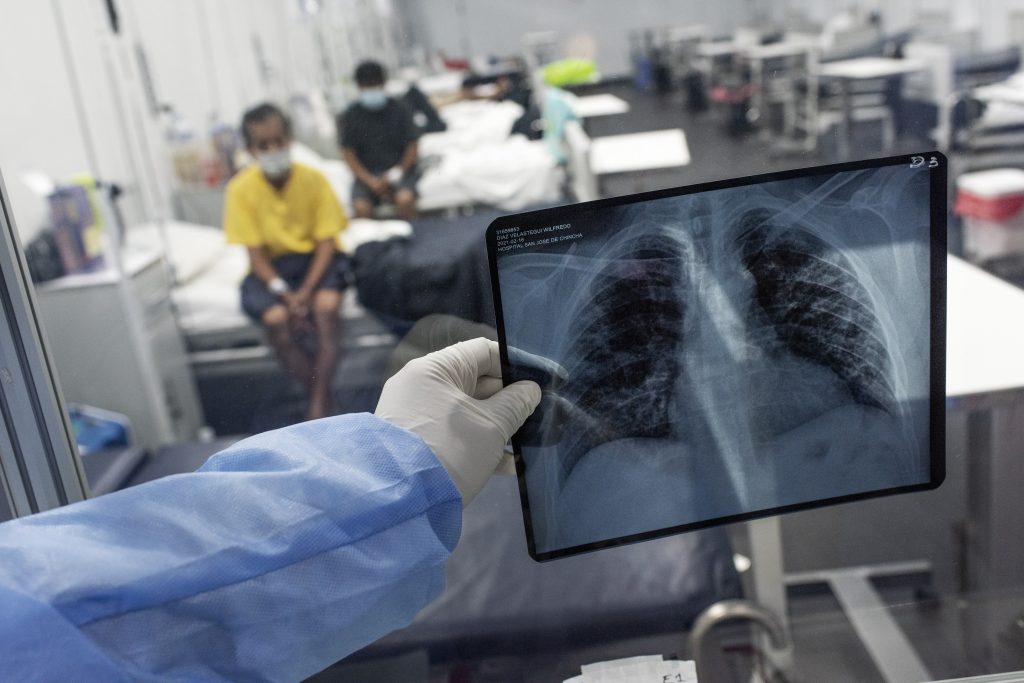

Hace pocos días, IDL-Reporteros viajó a Chincha para observar la dimensión de la emergencia sanitaria. El punto nodal del reportaje era el Hospital San José, donde encontraríamos, condensada e intensificada, la realidad de la pandemia en Chincha.

Y este fue nuestro despacho:

El veterano hospital San José no muestra sus 109 años de existencia; no luce vetusto ni abarrotado sino más bien ordenado y limpio. Su director, Víctor Donayre, un médico especializado en administración, no solo dirige el hospital sino 29 postas médicas satélite para la atención primaria y un centro de salud mental.

Cuando empezó la emergencia del Covid-19, el San José fue dividido por una línea imaginaria que cruzaba exactamente por el medio. Una mitad se dedicó al Covid y la otra mitad a las demás enfermedades.

Salimos hacia el área Covid-19. En el lugar donde antes había una cancha de fútbol se han habilitado pabellones para el tratamiento de casos moderados. Hay aire acondicionado, limpieza en esa y las demás áreas, personal concentrado con serenidad en su trabajo. No se siente una atmósfera de crisis. Hay pacientes tendidos en las camas, otros sentados. En poco rato darán de alta a cinco pacientes y esperan la llegada del gobernador regional, Javier Gallegos, para el breve momento mediático de su salida en silla de ruedas hacia lo que en la mayoría de casos será una vida difícil y azarosa, pero que esta gente, que ha sentido cerca el peso y el frío de la muerte, apreciará y agradecerá pese a cualquier dificultad.

El hospital, que recibía hasta ese momento el oxígeno en un tanque grande a presión, abastecido por camiones tanque, acaba de recibir una planta de oxígeno de la Universidad Nacional de Ingeniería. Los técnicos ya se encuentran armando la estructura, para luego instalar la planta en sí, que quedó operativa y lista para ser usada esta semana.

La planta tendrá unos 32 puntos de entrega de oxígeno y servirá para llenar simultáneamente balones.

En el pabellón de casos moderados, veo varias camas vacías. El hospital tiene ahora, me dice Donayre, 165 camas, 71 de ellas libres. En cambio la UCI y la UCIN [unidad de cuidados intermedios], están llenas. ¿Por qué? “La gente ha esperado mucho para venir al hospital”, responde Donayre. Hay personas, añade que han llegado saturando “menos de 70, cuando deberían venir con menos de 95”.

Frente a una carpa amplia de evaluación de pacientes con síntomas, hay una cola más bien pequeña de gente en espera. Cerca funciona un centro de atención temporal, donde hay concentradores de oxígeno para ayudar la respiración de pacientes con casos moderados. El oxígeno no será un problema en este hospital.

Les falta, sin embargo, un tomógrafo, que es uno de los instrumentos más importantes para el diagnóstico y el tratamiento temprano del Covid-19.

En la entrada de la UCIN, Donayre se encuentra con A.L. esposa del médico F.C. que está internado en la UCIN. Le administran oxígeno de alto flujo mediante una mascarilla. Él está inquieto, siente claustrofobia, quiere irse y le ha pedido a su esposa que lo saque. Ella sabe que su esposo necesita el oxígeno para sobrevivir pero se angustia porque no sabe qué responderle. Le pide a Donayre que intervenga y que explique, de colega a colega, a su esposo la necesidad de recuperarse. Donayre acepta con cierta resignación.

Esta segunda ola, dice Donayre, ha traído más casos graves, que se contagian y complican con mayor rapidez que en la primera. En Chincha, añade, la vieron venir y los médicos, en lugar de esperar a los nuevos enfermos, salieron a buscarlos en lo que fueron primero visitas “de educación y prevención”, especialmente en lugares de aglomeración. Poco después salieron también los especialistas a las postas médicas, a atender ahí a los pacientes.

“Hay fallecidos” dice Donayre, “pero estamos controlando. […] Aquí, la pieza clave es el primer nivel. Estoy convencido que con eso y [los tratamientos] complementarios, se contiene la pandemia”.

Basada en su experiencia exitosa del año pasado, Chincha viene conteniendo la segunda ola, pese a la degradación de los operativos Tayta. De acuerdo con los médicos consultados, el uso de ivermectina, aunque no haya sido todo lo sistemático que debió ser, ha ayudado claramente en los tratamientos de primer nivel que explican las camas vacías en el hospital.

Actualización.- El médico F.C. fue trasladado a Lima por emergencia el miércoles 17. Falleció el martes 23.