En la ruta

A una hora de iniciado el viaje, mientras el auto traquetea por una trocha agresiva y sinuosa, sobre los 3,000 metros sobre el nivel del mar, la profesora Miriam Cabezas —41 años, tres hijos, dos décadas de trabajo en escuelas rurales— me advierte:

—Esa cumbre, ese cerro, ¿ves? —su mirada, apenas visible por la mascarilla de manta andina que lleva en el rostro, señala una montaña que desde esta distancia parece tan pequeña como un guijarro—. Ahí abajito está Ccamana, hasta allí tenemos que llegar. Lejitos todavía estamos.

Son las ocho de la mañana del día 155 de la emergencia sanitaria: un lunes del mes de agosto. El auto, un Chevrolet negro que la profesora ganó en un concurso nacional entre docentes, partió de Talavera, en Andahuaylas, donde vive, con dirección a Huancaray, el segundo distrito más pobre de la región Apurímac. En el trayecto hemos visto niñas y niños que, sobre la tierra escarpada, pastean sus ovejas y trasladan sus vacas, chicote en mano. De no ser por la pandemia, estarían recibiendo alguna lección en una de las escuelas de los centros poblados de esta zona: Cascabamba, Hantupata, Nueva Esperanza.

De acuerdo con Nirma Arellano, directora de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación (Minedu), en la actualidad el 23.4% de estudiantes indígenas —casi 300 mil niñas, niños y adolescentes— no reciben clases a distancia por el estado de emergencia y por la precariedad de la conectividad.

Apurímac es la región con la mayor cantidad de hablantes de una lengua originaria (el quechua) y está en el segundo lugar con mayor población que se autoidentifica indígena del país, según el Censo del 2017. Y al mismo tiempo se ubica en los últimos lugares de tenencia de tecnologías de la información y de acceso a Internet. Hasta el año pasado, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), cuatro de cada diez habitantes eran pobres y cinco más estaban a un paso de serlo. De los estudiantes en esa condición, solo uno de cada cuatro lograba terminar la escuela. Una escuela que, en el 90% de los casos para el Minedu, era rural.

—Que un niño deje de estudiar es un drama, por el motivo que sea —me había dicho la profesora Cabezas antes de iniciar el viaje, como justificando su travesía—. Imagínate todo lo que se pierde, sobre todo en las familias del campo.

Dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la misma que elabora la prueba de rendimiento educativo PISA, que abandonar por un año los estudios afecta hasta en 10% los ingresos futuros del estudiante. Si eras pobre, serás más pobre aún.

Hacer este viaje, aunque sea duro, aunque deba recorrer más de 50 kilómetros, es lo normal para la profesora Cabezas. Ella está preparada para esto. La han enviado a zonas inhóspitas, como Chiñihua, en la frontera entre Aymaraes y Pampachiri, un lugar en el que se respira hielo entre mayo y agosto, la época de heladas. Ha sido presionada por los padres de sus alumnos, en San Antonio de Cachi, por enseñar en quechua, la lengua que ellos querían olvidar. Ha tenido que viajar en colectivos, en motos, en camiones e incluso a pie para llegar donde sus alumnos. Ha cargado a su hijo Sebastián, cuando él tenía tres años, durante horas porque no tenía con quien dejarlo en casa. Ha escuchado los estremecedores testimonios de mujeres que sufrieron violaciones durante el conflicto armado, quienes también recorrían esta trocha, pero para huir. Ha llorado, ha estado a punto de renunciar, ha renunciado, ha vuelto con más fuerza, ha enseñado a más 300 niños indígenas, con sus costumbres, en sus lenguas. Nada la ha detenido. Ni siquiera esta pandemia.

Por eso ahora, como cada dos semanas desde el mes de mayo, conduce hacia los cerros de Huancaray, donde están las casas de Mayumi, Epifanio y Jacob. Ellos son tres de sus trece alumnos de primero de primaria. Hoy seguirán aprendiendo. La meta que la profesora Cabezas y los padres se trazaron al inicio del año, cuando aquí no existía el virus, sigue siendo la misma: que los niños puedan leer 35 palabras en quechua y castellano por minuto al llegar a diciembre. Es decir, lo que un niño de la ciudad podría. Este viaje es un peldaño más hacia ese objetivo.

Los profesores que nos faltan

Hubo tiempo, no muy lejano, en que ningún profesor recorría esta trocha. La educación aquí, en los Andes del Perú, no existía. O existía como método de opresión. De los 199 años que el Perú tiene como República, alrededor de 150 los gobernantes negaron a los indígenas la posibilidad de aprender.

A partir de la década de 1970, empezaron a fundarse muchas escuelas en las zonas rurales: a la Reforma Agraria, el presidente Juan Velasco Alvarado le sumó la Reforma Educativa, que además ordenaba la enseñanza del quechua en las aulas. Pero dice Patricia Ames, del Consejo Nacional de Educación, que entonces el docente rural era una persona de fuera de las comunidades, casi un extranjero en este universo de 55 pueblos originarios —con 48 lenguas— que es el Perú. “Era una persona educada, letrada, poderosa, que podía ayudar a los pobladores en sus búsquedas, en sus luchas, o que podía abusar de su poder”, dijo la antropóloga.

Recién desde finales de la década de 1990 hubo un intento por formar a profesores que estén especializados en educación intercultural bilingüe, es decir, que enseñen en las costumbres y en las lenguas de sus estudiantes indígenas. Durante este siglo, además, se han hecho una serie de diagnósticos, planes y políticas, pero ninguna ha sido eficiente. En el 2015, cuando se lanzó el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, uno de cada dos alumnos indígenas no tenía una educación pertinente, según la Defensoría del Pueblo, y la brecha de docentes, ese espacio que faltaba cubrir en las aulas rurales, era del 70%. Para el 2021, el Estado había proyectado que tales carencias fueran cubiertas, que al fin hubiera equidad en la educación. Pero no será así.

Ahora, en tiempos en que el virus agrava todo, tres de cada diez escuelas de inicial y primaria no tienen un maestro intercultural bilingüe. Hay alrededor de 94,000 profesores en las aulas rurales, pero se necesitan 20,000 más, según el Minedu. El Estado promueve por medio de Beca 18 que más jóvenes de pueblos originarios se formen para ser docentes. Así, alrededor de 1,300 egresan al año en universidades e institutos. A ese ritmo, en 15 años, casi una generación entera, la totalidad de escuelas indígenas recién tendrán maestros.

A esto hay que sumarle la escasa conectividad. En zonas rurales como esta, de cada diez familias ocho tienen radio y cinco televisión, según el INEI. En el caso del Internet y la tenencia de computadora, las estadísticas dicen que es uno de cada 20 hogares. Por eso, las clases virtuales no son una opción para la profesora Cabezas.

Sin recursos para enseñar

El “Yachay Wasi 55006-11 – Santiago Pata”, como se lee en una pared, es una construcción pequeña, de apenas dos pabellones: primaria de adobe y calamina e inicial de concreto y teja andina. No tiene cerco perimétrico y pronto tampoco tendrá baño y comedor: un proyecto de la Municipalidad Distrital de Huancaray para construir una carretera echará abajo todo el flanco izquierdo de la escuela. La profesora Cabezas, paso ligero sobre unas zapatillas deportivas, ha llegado para recoger las fichas de enseñanza en quechua que debe llevar a las casas de sus alumnos.

—Aquí los niños jugaban fútbol, por eso regábamos todos los días; verdecito estaba —dice, agitada, al pasar por una pampa de tierra y pasto muerto. Los únicos que ahora juguetean por aquí son las ovejas, las vacas y los perros: sus restos están salpicados por todo el terreno.

Unas frases hechas con papel lustre y pegadas en las paredes dan cuenta de las preocupaciones de la escuela:

Llapanchik anemia unquyta llallisun.

[Todos juntos venceremos a la anemia.]

Aylluypi sumaqta kawsakusun.

[En comunidad viviremos muy bien.]

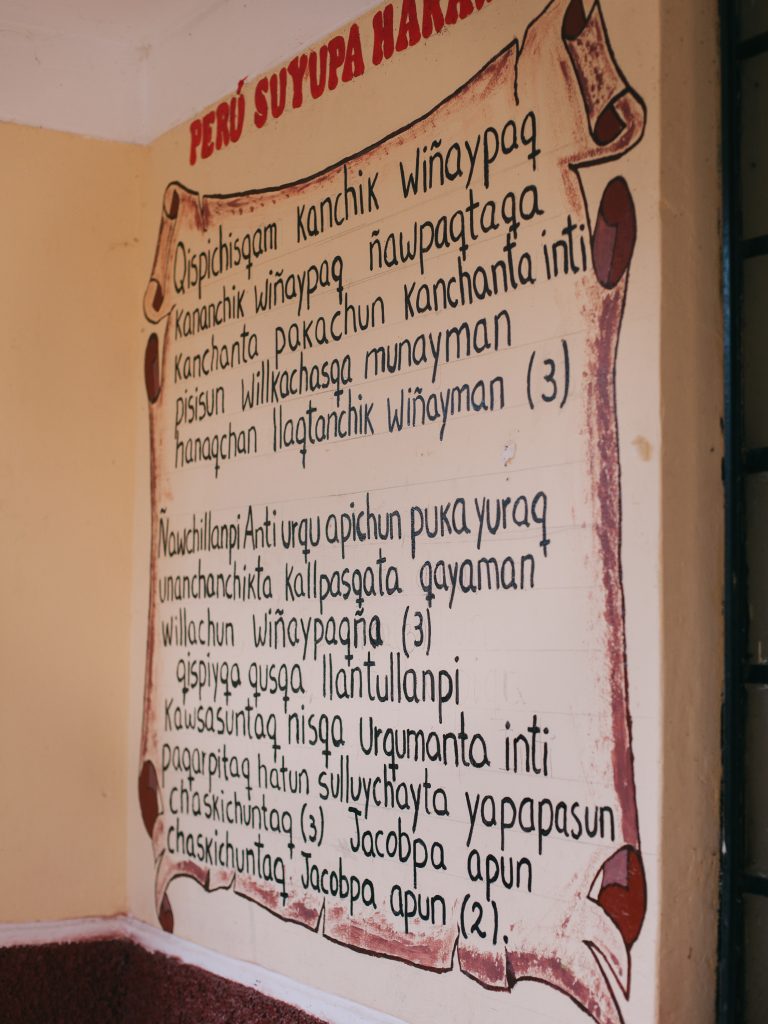

La profesora ingresa a uno de los salones. Un amplio espacio con materiales desordenados, mesas apretujadas y varios carteles y láminas, en quechua y castellano, aparece detrás de la puerta. Los símbolos patrios y la imagen de Jesús gobiernan en lo más alto de una pared con dos frases: Perú suyunchik y Taytanchik [Nuestro país y Nuestro padre]. Frente a ellos, en una esquina, un mural con el calendario agrofestivo distrae a la profesora. Camina hacia él, ahora con calma, y se detiene a explicar, como si de una lección se tratara:

—En base a esto se trabaja todo el año —señala el gráfico, que parece una constelación con términos en quechua y figuritas recortadas; su voz adquiere un tono dulce, festivo al hablar—. Cada mes tiene sus tradiciones y actividades. Ahora estamos en agosto, el mes qhapaq sitwa [Gran fiesta de la tierra]. ¿Qué se hace? Está el vuelo de las cometas y la preparación de la watya [cocción de papa bajo la tierra]. En costumbres, está el yarqa aspiy [limpieza de acequias] y el wasi tiyachiy, la cimentación de las casas.

“A partir del calendario agrofestivo se enseñan todos los cursos: Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Literatura”, me dijo unas semanas atrás Nila Vigil, lingüista que trabaja en formar a futuros maestros indígenas. La interculturalidad es eso: una manera de relacionar tus costumbres, tu cosmovisión, tu propia relación con la tierra, con el mundo, con la educación.

Un conjunto de libros descansa junto al mural que la profesora Cabezas ha explicado, sobre una mesa revestida por una manta andina con líneas de colores infinitos. Son los materiales que entrega el Minedu a las escuelas rurales.

De las 48 lenguas originarias que sobreviven en el Perú, solo 12 se usaron en los kits completos con materiales educativos al inicio del año, entre ellas el quechua chanka que se habla en Apurímac. Quince idiomas, todos de la Amazonía, recibieron apenas cuadernos de trabajo para primero y segundo de primaria; en muchos casos sin el área de Matemáticas: no se produce. Otras quince lenguas —es justo mencionarlas: amahuaca, asháninka, bora, ese eja, kapanawa, madija, maijiki, nahua, ocaina, sharanahua, yaminahua, muri-muinani, kukama kukamiria, quechua wanka y quechua Cajamarca— no cuentan, nunca han contado, con material educativo oficial.

Lo que es peor: Aprendo en Casa solo llega en nueve lenguas originarias: aimara, asháninka, awajún, quechua central, quechua chanka, quechua collao, shawi, shipibo-konibo y yanesha, según Nirma Arellano, del Minedu. “A veces decimos diez porque también estamos dando clases en wampis, pero no siempre se elabora material por el tema de la conectividad en la frontera [con Ecuador]”, me contó la funcionaria, quien es hija de padres quechuahablantes.

Y ahora, mientras alista sus cosas para dejar el aula, la profesora Cabezas dice que hay otro problema:

—En Aprendo en Casa dicen: trabajen tal y tal página del libro. Pero eso es del libro de educación urbana. Y además, el problema es que esto —deja los libros sobre la mesa andina y su voz cambia por primera vez a un tono severo— es para niños que ya leen. ¿Cómo trabajas con niños que no leen, que no conocen las letras? Mis niños no sabían leer al inicio del año. En el Minedu no se dan cuenta de nuestra realidad.

Wasipi Yachani [Aprendo en Casa]

Hemos llegado, tras dos horas de viaje, a Ccamana, uno de los doce centros poblados de Huancaray, sobre los 3.470 metros sobre el nivel del mar. Con rapidez, la profesora Cabezas desciende de su auto, se cuelga una chuspa [un bolso] de lana de oveja que lleva inscrita en letras blancas la frase “De casa en casa”, como ha llamado a su programa de visitas, y se pone un sombrero marrón adornado con una flor de tela del mismo color. Baja por una loma frente a la cual se extiende el amplio valle interandino de Andahuaylas, donde se ven desperdigadas casitas acompañadas de chacras.

Al llegar a un pasadizo empedrado e inundado de lodo, la profesora cruza con un saltito una acequia de agua limpia. Unas gradas irregulares, del mismo material de la montaña, conforman el ingreso a la casa de Mayumi Llancari Chuinga, su alumna de seis años que la espera en medio del ingreso, entre un lavadero de cemento y una cabaña de adobe y teja. Viste una casaca impermeable de color lila, un pantalón negro de lana y una ojotas de caucho por donde se escapan unos deditos cuarteados. Al fondo, junto a otra construcción, ahora de barro y calamina, la señora Katzura Chuinga, su mamá, pela papas sobre una piedra y trata de mantener a su bebé, boca abajo, sobre sus piernas.

Profesora y alumna se lavan las manos: la rutina obligatoria de estos tiempos. Practican un saludo que incluye golpes de puños y movimientos acelerados de dedos. Una radio pequeña lanza oraciones y ruidos de interferencia desde el cuarto de barro: “Bienvenidos estudiantes de quinto grado de secundaria. Les saluda su amiga… shshhhsh es un gusto… shshhshs en este espacio de aprendizaje… shshsh continuar avanzando en el desarrollo…”. Así llega aquí el programa Aprendo en Casa, que el Estado difunde en 1,100 frecuencias, según el Minedu.

—No le estás haciendo lavar su manito —la profesora regaña a la señora Chuinga, que tiene 26 años y seis hijos—, paspallam kachkan [ya está cuarteada].

—Profesora, es que juega mucho con el agua —dice la mamá.

—Seguro con agua y tierra. Yo tenía una alumnita en Sacclaya [otro centro poblado] que tenía así su manito. ¿Y sabes con qué se lavaba para que esté bien? Con orín.

—Voy a hacer eso, profesora.

—No juegues con barro, pues —le dice la maestra a Mayumi, quien la mira con ojos de disculpa—. Vamos a estudiar, ¿ya? Trae tu libro en quechua y tu anillado verde.

—Adentro están —responde la niña, y la guía hacia una habitación.

El piso es de tierra. En la parte más próxima a la puerta, hay un macizo fogón de cemento, salpicado de hollín. Al costado, una mesa de madera tiene latas de conservas, tarros de leche y varios utensilios de plásticos sin lavar. Cuizzz, cuizzz, cuizzz se escucha cada vez más fuerte: son alrededor de treinta cuyes que corren y comen pasto. Junto a ellos, detrás de una cortina hecha con costalillos de rafia, está el espacio de aprendizaje que esta familia ha construido a pedido de la maestra. Unos papelógrafos con inscripciones del abecedario, las partes del cuerpo, cuentos, glosarios y algunas adivinanzas en quechua tapizan el lugar. En lo alto se lee, pintado con témperas: Wasipi Yachani [Aprendo en Casa].

—¿Has hecho lo del día viernes, de la radio, Mayu? —pregunta la profesora, sentada sobre un tronco cubierto con piel de carnero.

—No, mi radio no funcionaba bien —responde la niña, con pena.

En esta casa, en alguna parte, hay también un televisor, pero no pueden encenderlo. Ante la ausencia de energía eléctrica, funcionaba con la batería de un carro. Pero el hombre que hacía el servicio de recarga, en las faldas de este cerro, falleció hace algunas semanas. El radio de plástico y el celular de teclas grandes que descansa bajo el alero del techo de calamina (solo allí capta la señal) son los únicos aparatos de comunicación del hogar.

—¿Y el jueves has escuchado? —pregunta de nuevo la profesora.

—Sí, con mi hermanito.

—¿A ver, de qué han hablado el jueves en la radio?

Sobre una mesa cubierta con una manta andina y en medio de algunos cuadernos, libros y una biblia adventista, Mayumi le muestra su cuaderno e intenta explicar la lección del curso de Personal Social que llegó por las ondas hace cuatro días. Con paciencia, la profesora descubre que no logró representar su espacio personal en un dibujo. No entendió lo que decían. Entonces, le enseña lo que debe hacer:

—Acasito vas a dibujarte en un círculo —traza la figura con un lápiz—. Vas a escribir tu nombre. Tú estás dentro de este círculo. Eso es tu espacio personal, de ti. Nadie puede entrar si tú no le das permiso. Acá fuera voy a hacer otro círculo, donde están tus papás y tus hermanitos, cuando tú les das permiso se pueden acercar a ti. ¿Otra persona extraña se puede acercar a ti?

—No —responde Mayumi.

—Si tú no le das permiso, nadie se puede acercar a ti.

En estos tiempos, en esta zona, esa es una lección importante: el embarazo adolescente es la principal causa de deserción escolar en alumnas indígenas, según el Minedu: dos de cada diez niñas y adolescentes de zonas rurales dejan de estudiar por ese motivo.

La profesora Cabezas saca un táper de su chuspa, lo abre y deja caer sobre la mesa una lluvia de fichas con letras, sílabas y palabras en quechua. Por unos minutos, le pedirá que forme palabras con ellas.

—Mayu, ñuqa kayta saqisqayki. Kaypi achka kachkan. Kaynata qawaspa qawaspa, atispaykiqa mana atispaykiqa kay siqichanta qawanki.

[Mayu, te voy a dejar estas fichas, hay varias. Así como lo estamos haciendo vas a armar palabras usando las letras sueltas y si es difícil te ayudas con los dibujos.]

—Arí.

[Sí.]

—Kaywan achkata ruwanki, rurasqaykitaq kay cuaderno man kuna punchawmanta pacha qillqanki. ¿Imatataq kaypi nin?— nin yachachiqqa fichakunata qawachispa.

[Con esto vas a formar muchas palabras y luego en este cuaderno lo vas a escribir. Por ejemplo, ¿hoy qué palabras hemos armado? —dice la profesora, mirando las fichas.]

—I-chu.

[Pa-ja.]

—Allinmi, allinmi. ¿Chaymantarí?

[Bien, bien, ¿Y luego?]

—Ki-pu.

[Qui-pu.]

—Chaymantarí?

[¿Y después?]

—La-wa

[So-pa.]

—Chay kimsara kaypi qillqanki.

[Estas tres palabras escribes en tu cuaderno.]

—Arí.

[Sí.]

—Chunkata cuadernoykipi ruwanki.

[Aumentas hasta llegar a diez.]

Cuando Mayumi termina de armar diez palabras con las fichas, su mamá ingresa, curiosa, arrullando a su bebé.

—Mami, tu hija está bien —le dice la profesora, sonriendo, con el tono particular que tienen las mujeres que cantan huayno—. Hemos armado algunas palabritas, solo se ha equivocado en dos. Como ella ya domina, va a hacer diez más. También va a copiar estas lecturas porque se está olvidando de escribir.

En abril, cuando empezó el año escolar y le tomaron un examen de entrada, Mayumi confundía muchas letras. Por ejemplo, escribía “omeca” en lugar de hormiga y “cato” en vez de gato.

—Enséñamelo la cancioncita “Mulli” —la profesora Miriam se dirige nuevamente hacia la señora Chuinga, quien de niña solo pudo llegar a segundo de primaria—. La vez pasada estábamos cantando.

Es muy probable que este año haya un retroceso en el progreso de los estudiantes del país, en particular de las zonas rurales. Entre 2016 y 2018, de acuerdo con un informe del Minedu, ya se registraba un salto hacia atrás en todos los pueblos originarios. En el caso del quechua chanka, se pasó de tener un 19% de estudiantes de cuarto de primaria en el nivel satisfactorio, a tan solo 3%. De cien alumnos, solo tres alcanzaron las competencias adecuadas.

El impacto quizá lo sepamos recién en un par de años: es el tiempo que demoran en salir esos resultados. Mientras tanto aquí, en las alturas de Huancaray, la profesora decide recordar junto a su alumna la canción «Mulli», la misma que cantaba junto a su padre.

Mulli mulli miski ruru sumaq sacha

Ruruchallayki mikusqaymanta

Warma yanallay qarqumuwachkan

[Molle, molle, fruto dulce, hermoso árbol

Ya florece mi alimento

Mi parejita me está echando]

La canción se queda en el aire un momento y después la profesora Cabezas sigue su paso, a través de un camino de herradura, hacia las casas de sus otros estudiantes, Epifanio y Jacob. Más arriba, en las alturas.

Enseñar contra el olvido

Si Miriam Cabezas hubiera terminado la escuela en estos tiempos, quizá no se habría convertido en maestra. En Talavera, donde ella nació y creció, no había un solo instituto —menos una universidad— a mediados de los años noventa y todos los que soñaban con un futuro profesional debían ir a Andahuaylas, donde tenían que elegir entre Educación y Enfermería, precisamente las carreras que eligieron sus dos únicos hermanos que pudieron estudiar.

Pero a ella la sangre le produce náuseas y retortijones, entonces solo le quedó optar por las aulas. Ahora, mientras está sentada en la sala de su casa, preparando el material que usará para la sesión de clases de hoy —una llamada telefónica con sus seis alumnos del segundo grado de primaria— dice que con el tiempo, “en la cancha”, se enamoró por completo de la enseñanza. Tanto que en el futuro quiere trabajar en la universidad.

—A mí no me han formado para enfrentar la realidad rural y al llegar allí fue muy duro —cuenta con un tono enérgico—. Yo me las tuve que ingeniar. Por eso quiero formar nuevos docentes.

Para la lingüista y docente Nila Vigil, la misión de un profesor de EIB en estos tiempos es reenamorar a los estudiantes y a sus familias de su lengua y su cultura luego 500 años de destrucción de su identidad. “Yo he tenido alumnos indígenas que me decían que a sus papás los maestros les reclamaban: ¿Por qué le hablas en quechua a tu hijo, quieres que sea igual que tú?”, me dijo Vigil, con la voz que le temblaba. “Ese mensaje, ese menosprecio, es muy doloroso. ¿Te das cuenta? ¿Quieres que sea igual que tú?”.

Elena Burga, quien fuera la primer directora de la Dirección General de Educación Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural del Minedu, me aseguró que el país sería otro si realmente hubiera una educación intercultural para todos, como se ha planteado en diversos documentos y políticas del Estado. “La derrota de la discriminación y el racismo tienen que ver con el enfoque intercultural, con trabajar prejuicios sobre las culturas, sobre las personas, sobre los grupos humanos, sobre las lenguas”.

Pero hay más. Si no se enseñan las lenguas desde pequeños, si no se les da valor desde la primera formación, están condenadas a desaparecer. En los últimos 200 años han desaparecido 39 idiomas originarios en nuestro territorio. 39 conjuntos de saberes. 39 formas de vida.

—Te voy a contar algo —dice la profesora Cabezas, a pocos minutos de iniciar su clase—: el primer año que estuve en San Antonio de Cachi los papás me dijeron que si yo les enseñaba a sus hijos en quechua, ellos los iban a sacar. O iban a pedir que me boten. Me contaron muchos ejemplos de cómo los habían discriminado a ellos y no querían eso para sus hijos.

Aquella vez, en ese salón de clases, ella les contó la historia de un médico que había llegado a su misma comunidad, procedente de Pisco. Él no entendía a sus pacientes y tenía que valerse de un técnico de la zona para que le tradujera. ¿Estaba bien eso?, cuestionó a los padres. Entonces los convenció de que iba a ayudar a sus hijos a entender mejor su lengua, a escribirla, y quizá algún día a usarla como profesionales o en el oficio que tuvieran. Pero sin olvidar al castellano ni los conocimientos del mundo de hoy. “Van a ser bilingües coordinados”, les prometió. Y así aceptaron.

Pero el mayor reclamo al que se ha enfrentado esta profesora ha venido desde su propia casa, durante esta pandemia, hace tan solo algunas semanas:

—Mi hija Wamira me ha llamado la atención porque no le he inculcado el quechua. Me dice: “Cómo al Joshuel [su hijo menor, quien también es su alumno] le hablas en quechua”. Por eso ahora estamos practicando, quién sabe dónde le tocará trabajar. Ella va a ser doctora. Quizá como a mí la mandan a una comunidad rural.

Nota final: La profesora Cabezas dejó de viajar en su auto hacia Huancaray el 14 de setiembre. Ese día, al volver de las casas de sus estudiantes, tuvo un problema mecánico que la obligó a parar en seco con el freno de mano, y así no caer al abismo. Sin embargo, sigue yendo donde sus alumnos, ayudada por otro docente de su misma escuela, quien también tiene auto. Hasta el 15 de octubre, dos días después de que el presidente Vizcarra empezara la entrega de las tabletas para los escolares y los maestros de las zonas rurales, nadie del Minedu ni de la UGEL Andahuaylas se habían comunicado con la I.E. 55066-11- Santiago Pata. Treinta y tres alumnos, de cuarto a sexto de primaria, no saben si tendrán ese artefacto que el Estado promueve como la solución para la educación remota. Pese a ese abandono, 13 de 16 estudiantes de primero de primaria de la profesora Cabezas ya llegaron a la meta de leer en quechua y castellano 35 palabras por minuto. Dos más están muy cerca de lograrlo y solo uno, Luis, es probable que no llegue al objetivo. Hace un mes que la maestra no tiene noticias de él.